Diese unterschiedlichen Zuständigkeiten machen deutlich, dass die Idee und Strukturierung eines Berliner Bodenfonds eng verknüpft sein sollte mit einer umfassenden bodenpolitischen Strategie, die für alle öffentlichen Bodeneigentümer gleichermaßen gilt. Dem Beispiel der Stadt Basel[7] folgend, könnte dies ein Gesetz leisten, das den Verkauf von Liegenschaften ausschließt und die Erbbaurechtsvergabe als Regelvergabe festlegt – definierte Ausnahmen eingeschossen. Denn nur wenn alle öffentlichen Akteure dem erlebten Zickzackkurs von Ausverkauf und Ankauf entschieden entgegentreten, kann eine dauerhafte Neuausrichtung der Bodenpolitik gelingen.

Anfang 2019 gab der Senat mit dem Konzept „Bodenpolitischen Strategie und Ergänzung des bestehenden Regelwerks für die Liegenschaftspolitik“[8] einen Überblick über das Vorgehen der jetzigen Regierung, in dem das bereits 2017 gegründete Sondervermögen Daseinsvorsorge (SODA) erstmals als Bodenfonds bezeichnet wird und weiterentwickelt werden soll. Dass die Grundstücksvergabe grundsätzlich mittels Erbbaurechts erfolgen soll, wird hier ebenfalls erstmals mit Deutlichkeit formuliert.

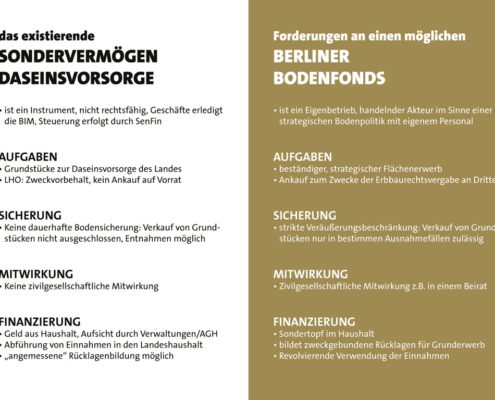

Gegenüberstellung des Ist-Zustands des Sondervermögens Daseinsvorsorge und Forderungen an die Konstitution eines neuen Bodenfonds. Abbildung: Daniela Brahm

Wie unterscheidet sich das SODA von einem möglichen Berliner Bodenfonds? Wenn man den Auftrag aus der Erbbaurechtswerkstatt ernst nimmt, müsste man zunächst prüfen, welche Rechtsform möglich wäre, wenn er ein Eigenbetrieb mit politisch formuliertem Auftrag und ausreichend Personal sein soll. Anders als das SODA, das selbst nicht-rechtsfähig und bei der BIM angegliedert ist, wäre hier beispielsweise eine Stiftung öffentlichen Rechts denkbar.

Laut SODA Errichtungsgesetz sollen Grundstücke zur Daseinsvorsorge erworben und gehalten werden, gemeint sind damit Grundstücke, die absehbar benötigt oder aus strategischen Gründen gehalten werden sollen. Die Berliner Landeshaushaltsordnung[9] stellt jedoch Grunderwerb immer unter einen Zweckvorbehalt, das heißt, er muss durch den Bedarf einer der Verwaltungen begründet werden. Ankauf auf Vorrat oder Ankauf zum Zwecke der Erbbaurechtsvergabe an private Dritte, also ein beständiger strategischer Flächenerwerb, wie ihn ein Bodenfonds leisten können sollte, ist nicht vorgesehen. Solch ein Flächenerwerb sollte zudem mit einer strikten Veräußerungsbeschränkung verbunden werden. Das SODA aber sieht kein Verkaufsverbot vor, aus dem SODA können Grundstücke ausdrücklich auch wieder entnommen werden.

Wie bei allen Vermögensfragen, ist auch beim SODA eine zivilgesellschaftliche Mitwirkung nicht vorgesehen, die Aufsicht führt die Senatsverwaltung für Finanzen. Eine zivilgesellschaftliche Beteiligung, beispielsweise in Form eines Beirats, sollte bei einem Berliner Bodenfonds aber zwingend etabliert werden. Ein solcher Bodenbeirat sollte Kriterien für Ankäufe und Erbbaurechtsvergaben (mit-)entwickeln und die operative Bodenpolitik (mit-)kontrollieren können. Auch Vorschläge zum Grundstückserwerb sollte er einbringen können.

In die Finanzierung von Bodenerwerb ist aktuell Bewegung gekommen, denn anders als beim SODA ist die jetzt gegründete Bodenfonds GmbH eine für den Erwerb zuständige landeseigene Gesellschaft, ein sogenannter Extrahaushalt mit festgelegtem Budget – zumindest für 2020 und 2021. Aber ob er nun SODA oder Bodenfonds GmbH heißt, wichtig bei jeder Art von Bodenfonds ist, dass dieser eigenständig als Akteur im Sinne des Auftrags „strategischer Flächenerwerb“ wirken kann: Dass er nicht verkauft, aber im Erbbaurecht zur Nutzung vergibt; transparent ist, Mitwirkung möglich macht und auskömmlich wirtschaften kann – auch revolvierend. Solch ein Bodenfonds wäre ein tatsächlicher Neustart und eine Neubestimmung in der Nach-Wende-Liegenschaftspolitik Berlins, ein Perspektivwechsel, der den Berliner Boden nicht auf seine haushalterisch-finanzielle Bedeutung reduziert, sondern als stadtentwicklungspolitischen und damit gesellschaftlich wirksamen Gestaltungsspielraum wahrnimmt.

Ein zivilgesellschaftlicher Bodenbeirat zur Mitwirkung und Mitkontrolle einer nachhaltigen Berliner Bodenpolitik. Grafik: Daniela Brahm

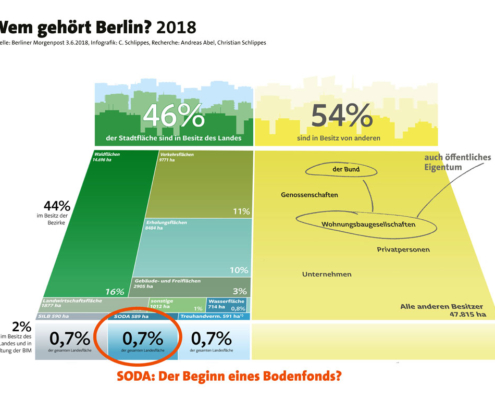

Ein Berliner Bodenfonds sollte die verschiedenen öffentlichen Bodenvermögen der Senats- und Bezirksverwaltungen und der BIM unter einer gemeinsamen bodenpolitischen Strategie vereinen. Der Bodenfonds als ein solches Dach wäre eine wesentliche Setzung, um eine neue Berliner Bodenstrategie darstellbar und verständlich zu machen – was beim Thema Boden generell und den zersplitterten Zuständigkeiten in Berlin im Besonderen keine leichte Aufgabe ist.

Mit der im September 2020 gegründeten Bodenfonds GmbH wurde nun eine Zuständigkeit für den Ankauf von Grundstücken etabliert. Dass diese GmbH dauerhaft selbst den Boden hält und „nur“ mittels Erbbaurechts an die anderen landeseigenen Vermögen weitergibt, ist in der gesetzlichen Schuldenbremse und der ab 2020 verbotenen neuen Kreditaufnahmen begründet, fügt aber leider der Unübersichtlichkeit der Berliner Bodenverwaltung einen weiteren Akteur hinzu, statt die Komplexität zu verringern. Was Berlins bodenpolitische Strategie weiterhin stark vernachlässigt, ist die bewusste, gewollte und stadtentwicklungspolitisch gesteuerte Einbeziehung privater Dritter etwa als Akteure im dringend benötigten bezahlbaren Wohnungsbau und im sozialen, kulturellen aber auch nachhaltigen gewerblichen Bereich wie der social economy. Das Ankaufsbudget der Bodenfonds GmbH für 2020/21 ist bereits jetzt mit Ankaufswünschen aus den Verwaltungen ausgeschöpft, Ankäufe von Grundstücken zur Vergabe an Dritte sind somit leider nicht in Sicht.

Auch die jüngere Vergangenheit hat gezeigt, dass der kommunale Bodenvorrat zunächst an die Verwaltungen oder die landeseigenen (Wohnungsbau-)Unternehmen geht, für die viel gepriesenen Konzeptvergaben mittels Erbbaurecht blieben wenige, meist kleine oder nur schwierig zu entwickelnde Grundstücke übrig. Gerade in der Vergabe von Erbbaurechten an – im Sinne der Nutzungsbindung agierenden – Dritten liegt der stadtentwicklungspolitische Gestaltungsraum, der eine vielfältige Stadt und eine Diversität ermöglicht, die Verwaltung und Landesunternehmen alleine nicht verwirklichen können. Die Landeshaushaltsordnung muss dahingehend dringend geändert werden, damit Berlin auch über Erbbaurechtsvergaben Stadtentwicklung tatsächlich steuern kann.